近年、多くの組織がクラウド化を進めており、オンプレミスからクラウドへ移行するのが世間のトレンドです。クラウドコンピューティングの時代と言われる中、一部の企業ではオンプレミス環境への回帰を選択し始めている実態もあります。

オンプレ回帰への背景には、コスト削減やパフォーマンス向上、セキュリティリスク対策といったオンプレならではのメリットがあるためです。

本記事では、オンプレ回帰が発生している背景や、オンプレ回帰が企業にもたらす具体的なメリットを説明し、最新のトレンドと共に、その未来展望について詳しく解説します

オンプレ回帰とは?最新トレンドと企業の動向

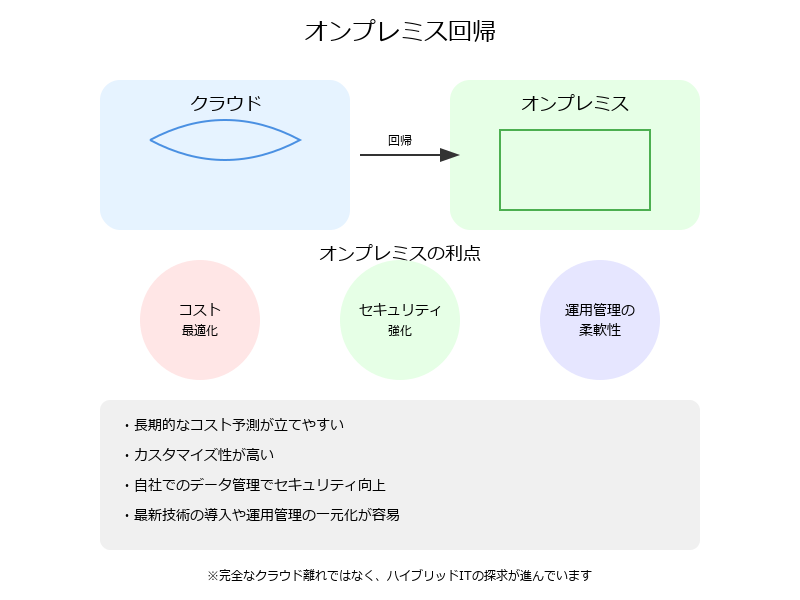

オンプレミス回帰とは

オンプレミス回帰とは、クラウドサービスの利用から自社でITインフラやデータを管理する環境へ戻る動きを指します。

近年、企業のデジタル化が進む中で、コスト最適化やセキュリティ強化、運用管理の柔軟性向上を目的に、この傾向が注目されています。

クラウドは便利ですが、データ量の増加に伴いコストが膨らむ可能性があります。一方、オンプレミスなら長期的なコスト予測が立てやすく、カスタマイズ性も高いのが特徴です。

また、自社でデータを管理することで、より強固なセキュリティ体制を構築できます。さらに、オンプレミスは最新技術の導入や運用管理の一元化がしやすいため、競争力の維持にも有利です。

ただし、完全なクラウド離れではなく、クラウドとオンプレミスのメリットを組み合わせた「ハイブリッドIT」の探求が進んでいます。企業は自社のニーズに合わせて最適なIT環境を構築することが重要です。

オンプレ回帰が注目される背景で興味深い、企業の実態調査結果があります。

例えば、HCLジャパンが2023年に実施した調査では「今後3年以内に自社のIT環境の一部をクラウドから従来のオンプレミスへ移行する予定・検討中」と回答した企業が全体の52.7%にも上りました。

またノークリサーチのレポートによれば、中堅・中小企業において今後導入されるサーバの約1割はクラウド(IaaS/ホスティング)からオフィス内オンプレミスへの“回帰”になると予想されています。

こうしたデータは、クラウド全盛の中でもオンプレミス環境を再評価する企業が一定数存在することを示しています。

さらに具体的な導入事例として世界的なクラウド利用企業であったDropbox社は、大規模なストレージ基盤をAWSクラウドから自社データセンター(オンプレミス)へ移行しました。

その理由について担当者は「パフォーマンスとコストの観点から移行した」と述べています。

参照元:Dropboxはなぜ「AWS」からオンプレミスへの回帰を選んだのか:Dropboxの脱クラウド以前と以後【前編】 – TechTargetジャパン

興味深いのは、Dropboxはオンプレ回帰後も一部のサービスでは引き続きAWSを利用しており、クラウドとオンプレミスを併用するハイブリッド戦略を取っています。

このように、クラウドの利点を享受しつつ、自社インフラも活用する動きがあります。

こうしたオンプレ回帰の潮流は、「クラウド移行が常に最適解とは限らない」という認識の広がりを反映しています。

企業は自社のIT環境に最適な形態を模索する局面に差し掛かっており、クラウドとオンプレミス双方のメリット・デメリットを見直す動きが常態化しつつあります。

2024年におけるオンプレ回帰の最新動向

2024年のオンプレミス回帰の動向には、注目すべき変化があります。

ノークリサーチの調査※によると、約1割の企業がIaaSやホスティングからオンプレミスへの回帰を経験または予定しています。

その主な理由は、クラウドとの通信コストの高さや、業務要件よりもクラウド移行が優先されていたことです。

また、通信品質の低さも課題として挙げられています。この傾向は、安易なクラウド移行の見直しを示唆しており、企業は事前に通信量や費用を十分に検証する必要があります。オンプレミス回帰は、コスト最適化とパフォーマンス向上を目指す企業の戦略的な選択肢となっています。

今後は、クラウドとオンプレミスのバランスを考慮したハイブリッド環境の構築が重要になるでしょう。

※参照元:調査結果「2024年 中堅・中小企業のサーバ環境におけるクラウド移行とオンプレ回帰の実態」

クラウドからオンプレミスへ回帰した理由は? クラウドとの通信 …

URL: https://www.publickey1.jp/blog/24/post_296.html

オンプレ回帰を選択する企業の特徴と業種別傾向

オンプレ回帰を選択する企業には、業種別の傾向や特徴が見られます。

まず、データセキュリティを重視する金融機関や医療機関が挙げられます。

これらの業種では、顧客情報や患者データの保護が最優先事項となるため、自社管理のオンプレミス環境を好む傾向があります。

次に、大規模なデータ処理を行う製造業や研究機関も、オンプレ回帰の傾向が強いです。これは、リアルタイムでの高速データ処理や、大容量データの効率的な管理が求められるためです。

また、規制の厳しい業界や、独自のカスタマイズが必要な企業も、オンプレミスを選択しやすいと言えます。

一方で、スタートアップや中小企業では、初期投資の観点からクラウドを選択する傾向が依然として強いものの、成長に伴いオンプレミスへの移行を検討するケースも増えています。

参照:中堅・中小企業のサーバ環境におけるクラウド移行とオンプレ回帰 …

URL: https://www.norkresearch.co.jp/pdf/2024SrvPC_user_rel2.pdf

データセンター業界の現状

インターネットの普及とデータ量の増加

インターネットの普及に伴い、企業が扱うデータ量は急増しています。クラウドサービスの利用が一般的になる中、オンプレミス環境への回帰が注目を集めています。

その背景には、長期的なコスト削減効果があります。データ量が増加するほど、クラウドの従量課金制では予測不可能なコスト増加のリスクがあります。オンプレミス環境では、初期投資は高くても、データ量の増加に伴う従量課金が発生しないため長期的に安定したコスト管理が可能です。長期的には安定したコスト管理が可能です。

さらに、データセンターの技術革新により、省エネ性能が向上し、運用コストの削減にも貢献しています。このように、データ量の増加とコスト効率の観点から、オンプレ回帰の動きが加速しているのです。

日本と世界のデータセンター市場規模

日本と世界のデータセンター市場は急速に拡大しています。

日本国内では、2023年のデータセンター市場規模が前年比8.5%増の2兆円を突破し、2027年には3兆円に達すると予測されています。世界市場も同様に成長を続け、2026年には1,000億ドルを超える見込みです。

この成長の背景には、デジタルトランスフォーメーションの加速やIoTデバイスの普及があります。一方で、オンプレミス環境の重要性も再認識されており、特に金融や医療分野では、セキュリティとパフォーマンスの観点から、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド戦略が注目を集めています。企業は、データの重要性や規制要件に応じて、最適なインフラ構成を選択する傾向が強まっています。

出典 : 総務省「データセンター市場の動向 第2部情報通信分野の現状と課題 第6節 国内外におけるサービス・アプリケーションの動向」

出典:株式会社データリソース「データセンタIT設備投資の5年予測レポート」

クラウドからオンプレに移行している背景

円安などの影響

円安の進行は、クラウドサービスの利用コストに大きな影響を与えています。

多くのクラウドサービスが米ドル建てで価格設定されているため、円安によって日本企業の負担が増加しています。この状況下で、オンプレミス環境への回帰が注目されています。

国内のデータセンターを利用することで、為替変動リスクを軽減し、コストの予測可能性を高めることができるのです。

さらに、国内でのデータ管理は、海外への情報流出リスクを低減し、セキュリティ面でも有利です。このように、円安と情報セキュリティの観点から、オンプレミス回帰の動きが加速しています。

企業は長期的なコスト削減とデータ保護の両立を目指し、戦略的にITインフラを見直しているのです。

海外に情報を取らせないよう、日本のデータセンターに変わっている

近年、日本企業の間で海外クラウドサービスから国内データセンターへの移行が進んでいます。

この背景には、データの国内保管によるセキュリティ強化があります。海外のサーバーに保存されたデータは、外国政府の監視下に置かれる可能性があるため、機密情報の保護が課題となっています。また、日本の厳格な個人情報保護法に準拠するため、国内でのデータ管理が求められています。

さらに、国内データセンターの利用は、データの物理的な近さによってデータの送受信や処理にかかる時間を短くできる低レイテンシーや、日本語でのサポート体制の充実といったメリットもあります。

このようなオンプレミス回帰の流れは、企業のデータガバナンス強化とコンプライアンス遵守の両立を可能にし、ビジネスの安全性と効率性を高めています。

企業がオンプレミスを選ぶ主な理由

セキュリティ上の懸念

セキュリティ上の懸念は、オンプレ回帰の主要な理由の一つです。

Kydrylの調査によると、クラウド移行後にセキュリティ問題を容易に特定できる組織はわずか43%にとどまっています。この結果は、多くの企業がクラウド環境でのセキュリティ管理に課題を感じていることを示唆しています。

オンプレミス環境では、データやシステムを自社で直接管理できるため、セキュリティポリシーの厳格な適用や、迅速な脅威対応が可能になります。また、機密性の高い情報を扱う業界では、規制遵守の観点からもオンプレミスが選択されることがあります。一方で、オンプレ環境のセキュリティ維持には専門知識と人材が必要です。SHERPA SUITEのようなツールを活用することで、セキュリティ運用の効率化と強化を図ることができるでしょう。

SHERPA SUITEについてはこちら

参照:なぜ企業は「オンプレ回帰」するのか?米Kyndrylのクラウド …

URL: https://enterprisezine.jp/article/detail/18130

運用コストの予測可能性

運用コストの予測可能性、想定以上に運用コストがかかってしまう部分もクラウドの難点として存在します。

クラウドにかかる固定費に加え、クラウド技術に精通した技術者の人件費や、ビジネスやシステムの規模に応じて増えるデータ通信量など、コストが予想以上に膨らむ場合があります。中には、クラウド導入前には想定できないコストも存在し、思いのほか費用がかかることからオンプレミスに戻るケースもあります。

楽天グループの事例は、オンプレ回帰の成功を示す好例です。同社は、ITコスト効率化と安定稼働、セキュリティ強化を目的に、パブリッククラウドから自社所有の「One Cloud」へのシステム集約を進めています。特に楽天市場の主要機能を優先的に移行し、将来的にはグループ全体のIT基盤統合を計画しています。この取り組みにより、コスト効率の向上だけでなく、自社運用による安定稼働とセキュリティ対策の透明性向上も実現しています。金融子会社においても、中長期的な視点でシステム移行を検討中です。このように、オンプレ回帰は運用コストの予測可能性を高め、企業の競争力強化につながる可能性があります。

参照:楽天グループが「オンプレ回帰」を決断、パブリッククラウドからIT …

URL: https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/07478/

オンプレの方がレスポンスが早い

オンプレミス環境の方がクラウドよりもレスポンスが早いという点も、オンプレ回帰の理由の一つです。

特に低遅延が求められるシステムでは、この特性が重要になります。

しかし、クラウドサービスとの契約交渉において、レスポンスタイムの改善をサービス水準合意(SLA)で担保することで、この課題に対処できる可能性があります。例えば、思うような値引きができない場合、SLAの他の項目で折り合いをつけるという方法があります。

レスポンスタイムの改善を求めることで、間接的なコスト削減効果も期待できます。特に、レスポンスの遅延が業務効率に直結するシステムでは、この交渉が有効な手段となるでしょう。

SHERPA SUITEのようなツールを活用すれば、オンプレミス環境でのパフォーマンス最適化も容易になります。

障害発生時の対応に不満

クラウドサービスの障害発生時の対応に不満を感じる企業も少なくありません。

大規模な障害が発生した際、クラウドプロバイダーの対応が遅れると、ビジネスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

オンプレミス環境では、自社で直接システムを管理できるため、迅速な障害対応が可能です。また、障害の原因究明や再発防止策の実施も、自社のペースで進められます。

しかし、オンプレミスでの障害対応には、専門知識を持つ人材の確保が課題となります。

SHERPA SUITEのようなツールを活用することで、障害の早期発見や効率的な対応が可能になり、オンプレミス環境でのリスク管理を強化できます。結果として、システムの安定性向上とダウンタイムの最小化につながり、ビジネスの継続性を確保できるでしょう。

SHERPA SUITEについてはこちら

クラウドとオンプレミスの比較

クラウドとオンプレミスの比較を「セキュリティ・コンプライアンス」と「コスト」の観点で改めて比較し整理します。

セキュリティ・コンプライアンスの考慮点

クラウドとオンプレミスの選択において、セキュリティおよびコンプライアンス(規制遵守)は最重要の検討事項です。まずセキュリティ面では、クラウドベンダー各社は高度なセキュリティ対策や認証取得(ISOやSOCなど)を行っており、一般的に堅牢なインフラを提供しています。しかしクラウド利用時のセキュリティは「共同責任モデル」と呼ばれ、ベンダーとユーザー企業がそれぞれの責任範囲を担う形で成り立っています。

たとえばIaaSの場合、クラウド事業者はハードや基盤部分のセキュリティを担当しますが、OSやアプリケーション、データの保護は利用企業側の責任となります。そのため、クラウドだからといって全て丸投げにはできず、自社で適切な設定や運用管理をしなければ、設定ミスによる情報漏えいなどの事故も起こり得ます。

一方、オンプレミス環境ではインフラからデータまで自社の裁量でセキュリティ対策を講じられる利点があります。自社データセンター内にサーバを置けば、物理的なアクセス制御からネットワーク経路、サーバ設定に至るまで自社ポリシーに沿った細かな対策が可能です。また、取り扱うデータの機密性に応じて独自に追加対策を施すなど、クラウドでは難しいカスタムなセキュリティ強化も実現できます。実際、官公庁や金融機関など極めて機密度の高いデータを扱う組織では「オンプレミスの方がセキュリティリスク管理の点で優れる」との見方からオンプレ利用を重視するケースもあります。コンプライアンスや規制対応の観点でも、オンプレとクラウドの使い分けが求められます。例えば個人情報保護や業界特有の規制で「特定地域からデータを出さないこと」「データを国内に保管すること」といった要件がある場合、データの所在地を明確にコントロールできるオンプレミスやプライベートクラウドが有利です。特にEUのGDPRのような厳格なデータ保護規則や、日本でも金融分野のFISC安全対策基準など、クラウド利用に慎重な基準が存在する領域では、オンプレミスへの回帰や併用が検討されます。もっとも、オンプレミスだから必ず安全というわけではなく、適切なセキュリティ対策の実施が前提です。クラウド提供者は最新のセキュリティ人材と技術を投入できる強みがあり、中小企業ではクラウドを利用した方が結果的に高いセキュリティ水準を確保できる場合もあります。

したがって、重要なのは自社のリスク許容度や遵守すべき規制を整理し、どの形態であればそれを満たせるかを検討することです。

IT管理者は、自社データの機密度や法的要件を踏まえ、クラウドベンダーのセキュリティ提供内容と自社で施せる対策を比較検討する必要があります。場合によっては、最重要データはオンプレミス保管し、それ以外はクラウドで処理する、といったハイブリッドな対応でセキュリティと利便性のバランスを取ることも有効でしょう。

コスト比較

クラウドとオンプレミスではコスト構造が大きく異なります。

短期的な視点では、クラウドは初期投資が不要で利用した分だけ従量課金するモデルのため、サーバーや設備を自前調達するオンプレミスよりも導入ハードルが低く、プロジェクトの立ち上げが迅速です。必要に応じてリソースを増減できる柔軟性もあり、「使った分だけ払う」ことで無駄を省けるというメリットがあります。

一方オンプレミスはサーバー機器やデータセンター設備への初期投資コストが大きく、導入に時間と資金を要します。しかし、長期的な視点で見ると状況は変わります。クラウドは従量課金ゆえに、利用規模が拡大するほどランニングコストが膨らみがちです。

実際、想定以上にデータ量やトラフィックが増大し、クラウド利用料がオンプレミス運用時よりも高額になってしまったケースもあります。特にクラウドにコストメリットを期待して移行した企業にとって、月々の費用増加はオンプレ回帰を検討する大きな要因となり得ます。また、パブリッククラウド利用においてはデータの通信量課金やデータ取り出し(エグレス)費用など見えにくいコスト要素が存在し、これらが積み重なると予想外の負担になることがあります。さらに、日本企業が海外クラウドベンダーを使う場合、為替変動(例えば円安)が続くと契約更新時に利用費用が跳ね上がる傾向も指摘されています。一方、オンプレミスは初期費用は大きいものの、構築後の運用コストは比較的安定しています。自社でサーバーを保有すれば、設備減価償却や保守費用はあるものの、クラウドのように利用量に応じて青天井に費用が増える心配は少なく、予測可能性の高い予算管理が可能です。ハードウェアを数年間フル活用すれば総所有コスト(TCO)がクラウドより低く抑えられるケースもあります。ただし逆に、オンプレミス環境では需要予測を誤るとサーバー資源を遊休させてしまい投資対効果が下がるリスクもあります。

このように短期・長期での費用対効果や利用形態によって、クラウドとオンプレミスのコスト優位性は変わります。

IT管理者は、自社システムの利用パターンや成長見込みを踏まえて両者のコスト試算を行うことが重要です。

例えば、短期間のキャンペーンサイトや不定期に負荷が変動する業務にはクラウドでスモールスタートし、大規模かつ常時稼働が求められる基幹システムにはオンプレミスを選ぶ、といった使い分けも検討すべきでしょう。総合的な視点でROI(投資対効果)やTCOを比較することで、費用面で最適なインフラ選択が見えてきます。

オンプレ回帰の2つの障壁

社内にオンプレのシステム担当者を用意できず、十分な運用ができない

オンプレミス環境の運用には、専門知識を持つ人材が不可欠です。

しかし、多くの企業では、適切なスキルを持つシステム担当者の確保が困難な状況に直面しています。これは、IT人材の不足や、専門性の高い人材の採用・育成にかかるコストが要因となっています。

結果として、十分な運用ができず、システムの安定性やセキュリティに影響を及ぼす可能性があります。この課題に対し、一部の企業では外部のマネージドサービスを活用したり、既存の社内人材のスキルアップを図るなどの対策を講じています。

また、自動化ツールの導入により、運用負荷を軽減する取り組みも増えています。オンプレ回帰を成功させるには、人材確保と育成、そして効率的な運用体制の構築が鍵となるでしょう。

スモールスタートができず、一括での予算確保が必要

オンプレ回帰のもう一つの大きな障壁は、スモールスタートが難しく、一括での大規模な予算確保が必要となる点です。

クラウドサービスでは、必要に応じて段階的にリソースを拡張できる柔軟性がありますが、オンプレミス環境の構築には初期投資が高額になりがちです。

サーバーやストレージ、ネットワーク機器などのハードウェア購入、セキュリティ対策、そして運用管理ソフトウェアの導入など、多岐にわたる費用を一度に準備しなければなりません。

この大規模な投資は、特に中小企業にとって大きな負担となり、オンプレ回帰への移行を躊躇させる要因となっています。また、将来の需要予測に基づいてインフラを構築する必要があるため、過剰投資のリスクも伴います。

これらの課題に対し、リース契約の活用やハイブリッドクラウド戦略の採用など、柔軟なアプローチが求められています。

当社が提供するSHERPA SUITEは、オンプレミス環境の最適化に貢献する革新的なソリューションです。

小規模環境でも導入しやすく、迅速に立ち上げができる設計が特徴です。インストールや設定もシンプルで、短期間で利用開始できるため、IT運用改善が期待できます。

さらに、オープンソースのRedmineをベースにしているため、柔軟なカスタマイズが可能で、コストを抑えた導入が可能です。

大量のアラート対応に追われる運用担当者の負担を軽減し、重要な問題への迅速な対応を可能にします。

SHERPA SUITEの導入は、オンプレ回帰を検討する企業にとって、運用効率化とコスト削減の両立を実現する強力なツールとなるでしょう。

SHERPA SUITEについてはこちら

オンプレ回帰の未来展望と企業競争力への影響

将来のITインフラトレンドとオンプレミスの役割

将来のITインフラトレンドにおいて、ハイブリッド・マルチクラウド環境が重要な役割を果たすと予測されています。

AIの活用が進む中、クラウドでの学習、データセンターでの処理、エッジでの推論など、多様な環境での運用が求められるからです。このような状況下で、オンプレミスの重要性が再認識されています。

企業独自のデータを用いたAIモデルの改良や、データの主導権維持のために、自社のデータセンターでの処理が不可欠となっているのです。

さらに、AIモデルの広範囲な展開に対応するため、垂直的な拡張ではなく、水平的にリソースを追加できるスケールアウト型のインフラストラクチャが重要視されています。オンプレミスは、このような柔軟性と拡張性を提供する上で、今後も重要な役割を果たすでしょう。

SHERPA SUITEを活用したオンプレミス環境の最適化

SHERPA SUITEは、オンプレミス環境の最適化に貢献する革新的なソリューションです。

大量のアラート対応に追われる運用担当者の負担を軽減し、重要な問題への迅速な対応を可能にします。

アラート制御ソリューション「SHERPA-IR」は、システム監視ツールからのアラートを分析し、インシデント管理ツールへのチケット登録の要否を判断します。

さらに、インシデント管理ソリューション「SHERPA-SM」は、ITILフレームワークに基づいてインシデントを管理し、漏れのない運用を実現します。

これらの機能により、システム障害発生時の迅速な対応と復旧が可能となり、ビジネス損失を最小限に抑えることができます。

SHERPA SUITEの導入、詳細については下記をご確認ください。

SHERPA SUITEについてはこちら